« A fendre le coeur le plus dur » met en écho d’un siècle à l’autre, plusieurs représentations de la guerre occidentale contre le monde musulman. Terrorisme, manipulations et propagande dans des conflits largement asymétriques éclairent le présent.

Jérôme Ferrari et Olivier Rohe publient aujourd’hui un petit essai qui fait désordre dans l’unanimisme politiquement correct à l’oeuvre en Europe de l’ouest.

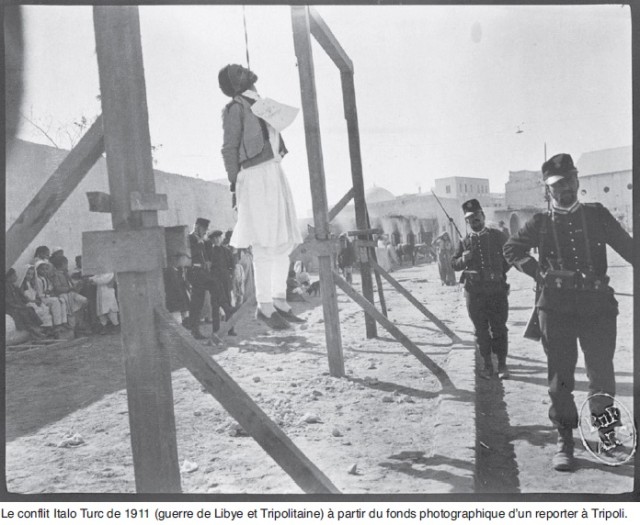

Avec l’historien Pierre Schill, ils présentent les reportages et les photographies d’un certain Gaston Chérau sur un conflit totalement oublié : la guerre coloniale en Libye menée par l’Italie de novembre 1911 à janvier 1912. Ils font rebondir le regard de ce journaliste sur l’approche que nous avons eu de la rébellion algérienne des années 50 et du conflit irako-syrien aujourd’hui.

Apparaissent alors le cadre narratif, les constances du regard colonial et des rapports qui nous lient à nos voisins.

Commentant les clichés de Gaston Chérau où l’on voit les corps de Lybiens pendus par l’armée italienne, les auteurs y repèrent le coeur de la violence impérialiste, ce mélange de deshumanisation et de bonne conscience, l’aptitude du dominant à effacer les visages individuels, les sujets singuliers, au nom de la civilisation unique.

En s’autorisant une mission civilisatrice avec l’exportation des droits de l’homme et la démocratie de marché. Car ces interventions militaires, hier comme aujourd’hui (Iraq 1990 et 2003, Afghanistan 2001, Libye 2011), doivent être avalisées par une partie importante des opinions publiques occidentales.

Les reportages de 1911-1912 mettent à jour les procédés, les imaginaires, les idéaux, les discours et les racolages idéologiques sur lesquels ces expéditions reposent. Les indigènes sont dès lors regroupés derrière une même opacité exotique : d’un côté, une curiosité pacifique qui suscite l’étonnement et le désir d’élucidation, voire une estime inavouée faite de projection mélancolique sur des modes de vie immémoriaux, authentiques, refoulés ou inconnus.

De l’autre, dès qu’ils relèvent la tête et revendiquent, les Libyens sont l’image de la menace, de la sauvagerie lors de crises toujours imprévisibles, sans mobile légitime, dans des formes de violence elles-mêmes incompréhensibles. Un va et vient entre deux pôles qui rappellent des approches entrevues de Donostia à Nouméa.

Pour leur bien

Les Libyens de 1911 n’ont pas l’élégance de bombarder l’armée italienne depuis la mer, d’ensevelir le pays sous un déluge de feu. Pour se défendre, ils font appel aux méthodes “terroristes”. De quoi justifier le bien-fondé du projet colonial, apporter la preuve de la bestialité, de l’obscurantisme des indigènes : évidemment dépourvus de tout projet politique, ces sauvages doivent plus que jamais évoluer, se confronter au progrès et être corrigés par lui.

Pour leur bien, il faut les réprimer, sans jamais comprendre pourquoi ils prennent les armes. Leur violence est évidemment à mettre sur le compte de leur opacité exotique, de leur retard culturel et technique. Dans l’ordre juridique, les actes de résistance, les crimes du Libyen —ou du Basque !— sont crimes de droits commun, terrorisme. Il importe surtout de vider l’insurrection, la lutte contre l’agresseur de leur substance, de leur portée politique. Les justices d’exception, les procédures administratives, l’état d’urgence, le Patriot act à la française ou à l’américaine s’en chargent.

La répression maintenue par l’ordre judiciaire assure l’ordinaire de la domination, “sa routine, son train-train, cette somme d’ajustements, d’opérations d’entretiens, de piqûres de rappel [doit] s’inscrire dans le patrimoine des Libyens sous les espèces d’une hantise perpétuelle”.

Nous connaissons bien ce scénario dans le Pays Basque d’aujourd’hui. A l’asymétrie militaire déjà écrasante sur le terrain, s’ajoute le refus de laisser l’autre accéder à la parole, au récit, à la représentation. Il n’est jamais donné à l’insurgé d’expliciter lui-même les motivations, les affects, les aspirations, la vision du monde qui l’animent, si ce n’est en la caricaturant. Leur est dénié le droit à l’écriture d’un récit propre, à contester leur image. Ils ne sont pas dignes d’accéder à une visibilité humaine, sauf réduits à l’état de cadavre. Alors, telle un boomerang, la question de leurs obsèques remet leur humanité sur le devant de la scène (1).

C’est bien connu, le dominé, l’indigène,

ne recourent pas à la violence,

ils sont violents :

donc arriérés, donc

candidats à la civilisation occidentale,

au progrès.

Ses propres ordures

C’est bien connu, le dominé, l’indigène, ne recourent pas à la violence, ils sont violents : donc arriérés, donc candidats à la civilisation occidentale, au progrès. La violence pour eux n’est pas un moyen historiquement déterminé, tendu vers une fin, elle n’est pas une réaction provoquée et circonscrite dans le temps, mais l’émanation de leur nature. Le pouvoir dominant lui oppose “l’inaltérable sérénité de la justice, la tranquille rigueur de la civilisation face au bouillonnement désordonné et sanglant de la barbarie”.

Déjà en 1911, Gaston Chérau constate que Tripoli perd chaque jour de son charme, contaminée par la présence des Européens qui y organisent bals ou projections cinématographiques étrangères à la terre africaine : “J’ai vu mourir Tripoli”, écrit-il au moment de quitter le pays. Il annonce ce que l’éminent anthropologue Claude Lévi-Strauss écrivit bien plus tard : partout où il va, l’homme blanc ne rencontre que ses propres ordures. Conflits, violence et instabilité aidant, l’européo-centrisme et sa domination règnent en maître en ces temps de confusion.

Le petit livre de Jérôme Ferrari et Olivier Rohe aidera à y voir plus clair, il contribuera à un peu d’esprit critique et de lucidité, y compris pour mieux appréhender des luttes à l’oeuvre sur notre propre continent.

(1). Lire aussi sur le site d’Enbata notre article de décembre 2015 : L’Etat français face à un défi, que faire des cadavres des terroristes.

Jérôme Ferrari et Olivier Rohe : A fendre le coeur le plus dur, préface de Pierre Schill, Editions Inculte/dernière marge, 94 p., 2015, 13,90€.