Une étude magistrale de Michel Duvert consacrée au bascologue Louis Colas (1899-1929) et à son aventure intellectuelle hors du commun, nous révèle le contexte culturel, idéologique et politique du Pays Basque d’hier et son carcan. Une boussole pour mieux comprendre les enjeux du présent et de demain.

On croyait bien connaître les vieilles barbes d’Iparralde, de la fin du XIXe siècle à la Deuxième guerre mondiale. Il n’en est rien. En une cinquantaine de pages publiées par la revue Ikuska, Michel Duvert nous brosse le tableau culturel et idéologique des trois provinces, avec ses ombres et ses lumières. Et surtout, il en fait une lecture qui nous montre comment et pourquoi notre pays à la fois survit et se meurt. L’auteur prend pour révélateur Louis Colas qui publia en 1924 un ouvrage monumental, en deux volumes in folio de 402 et 93 pages, La tombe basque, recueil d’inscriptions funéraires et domestiques du Pays Basque français. Ce livre, fruit de quinze années de relevés sur le terrain, est une référence pour ceux qui veulent connaître l’art lapidaire basque. Il sera prolongé par d’autres jusqu’à nos jours, en particulier par l’association Lauburu qui poursuit toujours l’inventaire complet des stèles et croix d’Iparralde.

Tout l’intérêt de l’analyse de Michel Duvert est de présenter le contexte et les représentations, les contradictions et les présupposés propres au Pays Basque nord de cette époque, dans lesquel se débat Louis Colas. Seul un « étranger » comme lui —un bon Français d’origine normande— pouvait parvenir, malgré les obstacles rencontrés, à produire une œuvre irremplaçable. Il ne fut pas le seul. La bibliographie des études basques est pleine d’auteurs qui ne sont pas de « sang basque », comme disent bêtement nos détracteurs.

M. Duvert nous convie ainsi à un voyage passionnant dans l’histoire intellectuelle d’Iparralde, ses cadres de référence et ses méthodes, ses échappées et ses œillères, ses chausse-trappes, ses enfermements internes et externes, mis en œuvre par les dominants. Pour brosser un tel tableau, décrypter ce qui se joue dans la coulisse, percer les écrans de fumée, il fallait la vaste culture d’un auteur tel que Michel Duvert et son sens de la synthèse non dénué d’humour, avec un style enlevé à souhait. Il se lit comme un roman d’aventure, la nôtre.

Non aux sirènes ministérielles

Au départ bien sûr, les années de formation de Louis Colas qui, à 23 ans, obtient deux agrégations, Il est muté au lycée Marracq à Bayonne en 1892. Par bonheur, son mariage avec une jeune fille de Briscous, fait qu’il résistera aux sirènes ministérielles qui lui promettent un brillant avenir, loin d’Euskal Herri. Alors que depuis des siècles, quantité de nos fils de familles convenablement formés et instruits, quittent le Pays Basque pour faire carrière, suivant le vieil adage ressassé jusqu’à nos jours : « Pour réussir, il faut partir ».

Colas observe alors nos trois provinces et découvre leur art funéraire et lapidaire ancien. Il lit les travaux sur les tombes basques et européennes de l’Irlandais Henry O’Shea, du Polonais Eugeniusz Frankowski, avec leurs fulgurances et leurs limites. Ces pionniers peuvent se nourrir de clichés, parler à la place des gens, s’employer plus à expliquer qu’à découvrir, oublier le contexte de production de ces œuvres, peu importe. Louis Colas prend le relais à sa manière, malgré les nombreux obstacles. Il est évidemment un homme de son temps, marqué par le mépris de la province, un Pays Basque caricaturé par le pittoresque, vu comme « autre » hors sol, hors « art », saupoudré de larmes de crocodile sur l’avenir de l’euskara, le charme du fameux ‘mystère basque’ en sus. Le tout verrouillé par les gardiens du temple, les sociétés savantes locales présidées par d’ex-militaires de carrière à la vision franco-française affirmée : le commandant de Marien à la tête de la Société de Sciences Lettres et Arts de Bayonne et le commandant Boissel au nouveau Musée Basque. Louis Colas se trouve dans une impasse, il lui manque un cadre d’étude scientifiquement cohérent, en somme un savoir critique et des méthodes dont en Hegoalde, Aranzadi et Barandiaran poseront les bases en Euskal Herri.

En Pays Basque, pas de « récit commun » nommé « histoire »

A cette époque, l’absence d’université et d’institutions adéquates se fait cruellement sentir, pas d’Académie formant à l‘art de la stèle discoïdale. Le professeur au lycée de Bayonne ne fera que répéter les discours de ses maîtres : seul l’art officiel peut être enseigné, celui issu d’une transmission populaire ne peut l’être et donc relève du recopiage et de la naïveté. Ainsi cet art domestique reposerait sur l’incapacité du peuple à imaginer, sur l’impuissance à élaborer de vraies œuvres dignes de ce nom. En Pays Basque Nord, pas de « récit commun » que l’on nommerait « histoire », si ce n’est le roman national français. Il n’est bon bec que de Paris. Pas de foyer de production intellectuelle, avec toutefois un bémol : bien ou mal, l’Église remplit à sa manière cette fonction.

« Confondant origine et source, Louis Colas est tenu d’inscrire ses chères stèles dans l’histoire officielle de la grande patrie une et indivisible, celle qui se prétend universaliste, qui se pare de moustaches gauloises, de Jeanne d’Arc en plâtre et de Vierge de Lourdes. Il ne peut qu’ânonner ce qui convient à ses maîtres du moment, la vulgate », écrit Michel Duvert. En effet Louis Colas est un fonctionnaire éminent de l’Instruction publique, toute entière inféodée au dieu jacobin. Le grand intellectuel français Camille Jullian qui préfacera le livre de Colas, vit parfois à Ciboure et pèse de tout son poids. L’État et ses serviteurs nous bricolent une « petite patrie dans la grande » que popularisera le très réactionnaire député Jean Ybarnégaray. Pour éviter les dérives qui, quelque temps plus tard, tenteront tout juste de poindre avec les velléités du mouvement Aintzina, deux militaires cités plus haut sont en faction à nos portes. Le Musée basque de Bayonne n’est qu’un petit musée de province, présentant quelques traditions folkloriques, susurre-t-on à Paris en se pinçant le nez. « L’art appelé officiel celui que l’on dit être digne des grands musées nationaux est un pur décret. Il éblouit et tient à distance. Par ses dépassement, il discrédite le commun que nous sommes et qui ne peut », dit Michel Duvert qui n’hésite pas à parler cash pour ouvrir les yeux de ceux qui n’ont pas encore compris, et c’est heureux. Contrairement aux apparences, son étude n’est ni un brûlot, ni un pamphlet. Elle est parfaitement étayée et fait appel à des auteurs inattaquables.

Un travail de romain

Le pauvre Louis Colas a « scientifiquement exploré un domaine original que notre désinvolture avait abandonné et qui touche à notre être ». Il a passé plus de quinze ans à parcourir à pied ou à bicyclette toutes les paroisses, tous les cimetières d’Iparralde. Il a patiemment dessiné et photographié des milliers de stèles et de linteaux —dont bon nombre ont disparu—, il a une connaissance unique de la création lapidaire dans notre pays. Mais il est condamné à répéter un enseignement, une instruction pétrie d’idéologie et de condescendances. Embourbé dans le marais de la bascologie de son époque, il va s’empêtrer dans de faux débats: rechercher l’originalité, puis l’origine de l’originalité. Un vrai cul de sac où l’on tourne en rond. Le membre de l’Institut Camille Jullian le tient, il le mène en bateau, « le problème capital de la civilisation basque » est le svastika, la croix basque, écrira-t-il. Colas désigne alors cette croix avec un étrange vocable : « le signe oviphile » ! Les Précieuses ridicules du pays de Molière se rengorgent. La croix basque existe partout en Europe, mais peu importe. Encore en 2021, l’industrie du tourisme la met en avant, assaisonné d’explications fantaisistes.

La chape de plomb

Seule la dynamique de la recherche sauvera Louis Colas, intrigué et ébloui par les monuments qu’il observe, fasciné par un milieu de paysans, de bergers basques qui les ont produits et que les diplômes ignorent. Ses pairs méprisent ses gens-là, du haut de leur position sociale et culturelle où seul compte l’art officiel urbain de l’État central. Son œuvre prolongée par les travaux de Philippe Veyrin, lui aussi né bien loin du Pays Basque et confronté douloureusement aux carcans franco-français, parvient jusqu’à nous, comme un cadeau, un miracle. Dans un contexte cadenassé de dénigrement, dépourvu des outils de recherche historique et ethnographique voulus qui donneraient du sens, Louis Colas soulève une chape de plomb. Aujourd’hui encore et a fortiori à la charnière des XIXe et XXe siècles, sous couvert d’enseignement et d’instruction, on formate les futures élites. La culture basque subit la fâcheuse tendance « à lire la réalité sociale sous l’angle de paradigmes idéologiquement marqués, tels les oppositions binaires ethnos/polis, barbare-sauvages/civilisé, société sans Etat/société avec Etat », écrit Michel Duvert reprenant la démonstration de Pierre Thomas. Voir ici et aussi là.

Louis Colas avait compris que le monument funéraire en Pays basque n’avait pas échappé aux formes de rituel affectant la mort chrétienne et imposés à toute l’Europe. Par ses milliers de croquis, il nous montre comment nos ancêtres n’inventent pas, mais choisissent ce qu’ils modèlent, ce que les stèles mettent en scène, habillant rêves et pulsions que nous ignorons. Décor pour les uns, symboles pour les autres, le chercheur mettra en lumière l’ordre qu’ils expriment et qui fut. Dans leurs nombreux travaux, Michel Duvert, Lauburu et Etniker tenteront à partir des années 70, d’en dire les multiples interactions, de rechercher la dynamique de cet art. Ils s’interrogeront « sur les centres de production et les milieux qui le suscitent, la lignée qui s’identifie et se signale à la fois par l’objet stèle et par l’auzo qui est une forme de vivre l’espace, en s’inscrivant dans de la durée ».

60 ans plus tard, Enbata brise le tabou

Dans l’inconscience de l’époque de Louis Colas, «le monde qualifié de ‘basque’ relevait de l’affectivité, de la nostalgie, celle des racines (…) l’identitaire était combattu par une administration aux ordres, la résignation était de mise», écrit Duvert qui ajoute: «La bascologie s’enfermait doucement, commentant le convenable train-train des habitudes que l’on dit être les modes de vie». En 1897, même le précurseur Pierre Broussain, médecin et maire d’Hasparren, écrivait qu’il «attendait l’époque bénie où les Basques jouiront enfin de l’existence nationale à laquelle ils ont droit, par leur langue et leurs traditions historiques». Alors qu’il échangeait avec Sabino Arana Goiri et nombre d’intellectuels de Hegoalde en plein renouveau, Broussain ne fit qu’attendre. Qui pouvait alors construire une recherche, s’y risquer avec quelques rares membres d’une partie du clergé éduquée et savante —entre autres le père Lhande ? Dans un pays condamné sur le plan économique et démographique, soumis et trahi par ses élites, écarté du développement industriel ou agricole français, quelle institution laïque ou non, allait nous montrer un horizon où l’homme basque pouvait être l’acteur, l’initiateur de son destin ? Quelques décennies plus tard, Enbata brise enfin le tabou en prenant des risques. Il nous «libérera du carcan, s’aventurera sur les voies de l’insolence. L’insolence en tout», tacle Michel Duvert (1).

Le combat se poursuit en ce début du XXIe siècle. De scandaleuses interventions gouvernementales, des déclarations d’élus et de décideurs, une tripotée de livres qui sont des resucées indigentes et qui envahissent les étals, des manifestations associatives et leurs publications dont par charité chrétienne nous ne citerons pas les noms (2), démontrent que rien n’est gagné. Perdurent les mécanismes institutionnels, linguistiques, intellectuels, psychologiques de la domination d’une nation sur une autre, du « colonialisme » oseront dire certains. Un gros mot.

L’insolence perdure elle aussi. Les jeunes abertzale indociles et tonitruants, avec leurs maladresses, sont là pour remettre les pendules à l’heure. Le livre grinçant de Jean-Joël Ferrand, Le Basque est fier, dont malheureusement Enbata s’est bien peu fait l’écho, apporte à sa manière, plus souriante mais sans concession, un éclairage contemporain sur ce qui pèse sur le Pays Basque, y compris dans nos têtes, tel que cela pesait lourd au début du XXe siècle. Comme avec le décryptage de Michel Duvert, une mise à nu salutaire.

Elle octroie ou confisque

L’étude d’Ikuska s’achève sur un vœux, un appel: malgré le changement de patrie proposé par Enbata en 1963, « nous sombrons dans un nouveau labyrinthe, un nouveau hors sol ». L’industrie du loisir marque le Pays-Basque de sa férule avec d’affligeantes productions trop médiatisées. L’art régional, celui de « la petite patrie » demeure opposé à l’art universel celui de « la grande patrie », seul digne de figurer dans les musées nationaux et les lieux de création officiels. Citant le point de vue développé par Ketan en 2021, Michel Duvert déplore que les créateurs d’Euskal Herri n’y soient que tolérés, pour l’évasion qu’ils suscitent, pour le dépaysement. Quant à « l’administration de LA culture, sa bureaucratie est régalienne, autrement dit, elle octroie ou confisque», fustige l’auteur. « C’est l’œuvre qui est première, son exploitation est seconde (…). Nous mettons nos œufs dans des nids qui ne sont pas les nôtres. Certains l’ont bien compris, les provinciaux que nous sommes sont-ils condamnés à vivre de ce qui ne les tue pas ? ». Ainsi, Michel Duvert nous laisse-t-il au bord du chemin, sur une terrible interrogation. Peut-être prolongera-t-il un jour sa réflexion, avec l’élégante intransigeance d’une Annie Le Brun fustigeant un certain art contemporain et ses dérives consuméristes? Nous le souhaitons vivement.

(1) Michel Duvert fit partie des premiers adhérents au mouvement Enbata. Il confia bien des années plus tard, qu’Enbata lui dessilla les yeux, sans cela il aurait « fini entre planche à voile et Dysneyland».

(2) Sans parler des déclarations des people et autres nouveaux arrivants qui s’étalent à longueur de médias : ils ressassent tous qu’ils « adorent » le Pays Basque pour sa mer et sa montagne, ses pinchos, son surf, son piment d’Espelette, Sansé et les cidreries, etc.

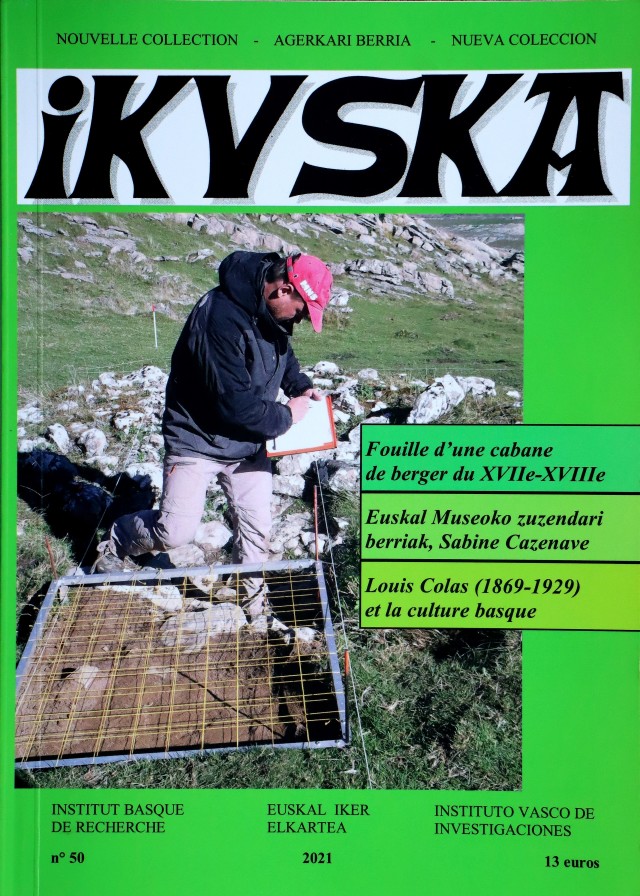

+ Michel Duvert, Louis Colas et les études basques en son temps, Revue trimestrielle Ikuska, n° 50, 2e trimestre 2021. Pour se le procurer, s’adresser à Ikuska, 14 impasse Ming, 40220 Tarnos. Mail : [email protected]. Que ce bref article n’exonère pas les lecteurs de lire l’intégralité du remarquable travail de M. Duvert, nous n’en présentons ici qu’un bref résumé. Un des champs de recherche d’Ikuska porte sur l’anthropisation de la montagne basque. Le revue publie aussi une remarquable série d’articles du spécialiste de l’etxe Michel Duvert, sur « les maisons à ossature en bois en Vasconie ». Abonnement pour un an, 50 €.

+ Jean-Joël Ferrand, Le Basque est fier, où l’on apprend aussi que la langue basque ne sert à rien, que la musique basque c’est toujours pareil, que les Basques ont inventé la démocratie et la sécurité sociale… Elkar, 156 p. 2019.