De 1832 à 1914, le nombre de ceux qui quittent nos trois provinces est quantifié à environ 150.000 jeunes gens —beaucoup entre 16 et 25 ans— alors qu’en 1900, le Labourd, la Basse-Navarre et la Soule ne comptent que 185.000 habitants. Le phénomène se poursuivra jusqu’à la fin des années 60 au XXe siècle. On évalue alors à plus de 2000 les jeunes quittant chaque année Iparralde, après la deuxième guerre mondiale. A sa naissance en 1960, le mouvement Enbata fit de ces 2000 jeunes Basques en partance, un slogan pour réveiller les consciences et dire non à la fatalité. Selon certains observateurs, ces chiffres sont sous-estimés mais ils donnent le vertige. Ils montrent comment le Pays Basque a été privé des forces vives de sa jeunesse depuis des siècles.

La plupart des émigrants vont à l’étranger, dans les grandes métropoles françaises, en particulier les femmes, et en Amérique du Nord et du Sud. Beaucoup d’entre eux y exerceront les professions subalternes que l’on sait, les autres salariés délaissant ces tâches parce trop dures ou peu rémunérées (1). Par fierté et en raison parfois du statut de leur maison, les jeunes cadets basques ne désirent pas exercer des travaux peu glorieux et mal rémunérés sous le regard de leur communauté, de leur village. Ils décident donc de s’éloigner.

Au XXe siècle, nous avons encore dans nos oreilles la phase répétée à longueur de repas familiaux : « Pour réussir dans la vie, il faut partir », cela au nom du « progrès », de la modernité et avec pour sous-entendu : ce sont les moins capables, les faibles, les moins motivés qui restent au pays. Le tout assorti de la phrase incidente : « Parler le basque ne sert à rien » (2). Dans une telle ambiance, quitter le pays, émigrer devient inévitable, comme naturel. Les Basques acteurs eux-mêmes de leur propre disparition, de la nécessité de renier leur propre pays, leur langue et leur être, les Etats centraux ne pouvaient rêver mieux pour se renforcer.

Cadets, métayers, Agotak et Bohémiens

Les raisons de ces départs en masse aux XIXe et XXe siècles sont la pauvreté, voire la misère. La déportation sans retour de villages labourdins par les autorités révolutionnaires, les guerres de l’Empire napoléonien ruinent Iparralde qui sert de champ de bataille, avec des troupes vivant « sur la bête », c’est-à-dire les populations civiles. Plus tard, il y aura des raisons politiques avec l’approche de la guerre de 1914-18, nous y reviendrons.

Au milieu du XIXe siècle, la population augmente, les familles nombreuses sont la règle et il est impossible que tous, parvenus à l’âge adulte, puissent rester au village et y subsister, aussi bien pour des raisons économiques que juridiques. Le système successoral basque privilégie l’etxe pour garantir son avenir en tant qu’entité économique viable. Il s’agit d’un moindre mal. L’application stricte du système successoral français instauré par Napoléon, aurait entraîné, la main-mise de grands propriétaires terriens comme dans d’autres pays européens, avec pour résultat la désertification démographique du Pays Basque. Les cadets se soumettent donc à une impérieuse obligation, se débrouiller comme ils peuvent. Certains entrent dans l’administration, l’Education nationale, les ordres —devenir fonctionnaire ou missionnaire, donc s’exiler—, d’autres resteront sur place et se contenteront d’un statut socio-économique peu enviable, celui de mutil, la plupart partent très loin. L’émigration est la solution pour la survie, au mieux pour l’amélioration du niveau de vie et le changement de statut social, les salaires américains étant nettement plus élevés qu’en Iparralde.

La guerre de 14-18, le bourrage de crâne

Pour ces jeunes gens, l’avenir est donc bouché localement. Ils sont vigoureux, motivés, ils détiennent parfois un savoir-faire, alors ils s’exilent pour s’en sortir. Une décision difficile, un véritable arrachement. Au début du XXe siècle, le phénomène de l’émigration et son corollaire l’insoumission donnent des inquiétudes aux autorités de l’Etat français. L’approche du premier conflit mondial accélère les choses, il est clair dans tous les esprits qu’une nouvelle guerre se prépare « contre l’ennemi héréditaire », alors qu’en tant que Basques, nous n’avons rien contre les Prussiens et leur Kaiser.

L’école obligatoire, gratuite et laïque, dès 1882, ressasse aux oreilles des petits Basques, que leur mission sacrée de Français est de reconquérir l’Alsace et la Lorraine, aux mains des «Boches» depuis 1870. Avec à l’appui dans la salle de classe, la carte de l’Hexagone frappée d’une éloquente tache noire recouvrant la zone à «libérer» (3). Leur destin est de l’effacer. Il n’est de meilleur creuset de la nation que la guerre… pour ceux qui la mènent. Un des rôles de l’école est précisément d’apprendre le français aux petits Basques, Bretons, Occitans, etc, pour qu’une fois au front, ils comprennent correctement les ordres de leurs chefs. La durée du service militaire s’allonge, elle varie au fil des décennies, 5 ans, 2 ans, 3 ans, suppression du tirage au sort, organisation d’une réserve territoriale durant 7 ou 11 ans après le service, assortie d’enrôlements pendant deux ou quatre semaines, pour s’entraîner au maniement des armes, effectuer des manœuvres. Pas besoin d’être grand clerc pour comprendre ce qui se trame en ce début du XXe siècle. D’où beaucoup de départs pour éviter la boucherie annoncée. Dés le XIXe siècle, les préfets des « Basses-Pyrénées » savent que l’émigration vers l’Amérique suppose une perte économique et politique pour… la France. Ils prennent quelques mesures pour limiter le phénomène, en particulier contre les agents recruteurs, mais sans grand résultat.

Pas d’Alya

Le Pays Basque étant dépourvu de centre de développement économique et urbain susceptible d’accueillir sa population rurale, l’exil se fait au prix de ruptures culturelles majeures. Nos émigrés à 90% bascophones sont tenus d’adopter les langues des pays d’accueil, ils ne transmettront pas leur langue maternelle à leurs descendants ou si rarement. La transmission linguistique et culturelle sera largement cassée. Perte sèche irréparable pour notre petit peuple, isolat linguistique par définition.

Nous l’avons évoqué dans un article précédent, la communauté basque à l’étranger tente de maintenir ses liens via un réseau d’Euskal etxe que le gouvernement autonome structure et conforte. Des militants exemplaires, Mikel Ezkerro en Argentine par exemple, prennent leur bâton de pèlerin pour renforcer la basquitude des euskal etxe par des cours du soir et des groupes de danse. Internet et les travaux de généalogistes et d’historiens facilitent les relations avec la mère-patrie qui comme chacun sait, est en pleine construction nationale depuis quelques décennies. Il convient de saluer ces efforts. Mais fondamentalement, cela ne change pas grand chose à la donne, le mal est fait. Et malgré les crises politiques et économique gravissimes que traversent les pays d’accueil, quasiment aucun Basque ne fait son Alya, comme tout bon sioniste. En Hegoalde, chacun constate l’arrivée de nombreux sud-américains dans des emplois subalternes, ils sont d’origine indienne et parlent espagnol.

Concernant l’histoire de l’émigration, nous sommes en réalité bien loin du roman rose habituel avec son lot de clichés qu’évoquent quelques auteurs : notre fierté, notre goût des voyages et de l’aventure, « l’influence de la mer », le « particularisme » et les « traditions locales ». Le président du conseil départemental 64 Jean-Jacques Lasserre trouve le moyen d’affirmer dans une interview parue le 23 décembre 2022, que « la force du Pays Basque c’est d’avoir colonisé le monde entier » parce que le « Pays Basque est un pays d’hommes et de femmes ouverts ». On se frotte les yeux devant de tels dénis, de tels mensonges.

Parmi les poncifs ressassées, figure le désir d’ascension sociale avec une réussite économique assurée outre Atlantique, animant le Basque unanimement apprécié du fait de sa dureté au travail et de sa droiture. Certes, il y eut de belles réussites, —en Amérique, donc au profit de cette économie et de cette culture— et au Pays Basque avec des fermes rénovées ou sauvées, ou les « villas d’Américains » qui parsèment le paysage basque, elles sont là pour le prouver. Mais dans quelles proportions au regard des départs et à quel prix ? Quant à ceux qui restent sur le carreau dans le « Nouveau monde », ils disparaissent dans la honte et l’oubli, pas question de revenir au pays, aussi désargenté qu’au départ. Le regard de leur entourage serait trop lourd à porter.

Dans les pays d’accueil, l’exploitation par les compatriotes entre eux est très peu évoquée, alors que c’est un grand classique dans l’histoire de toutes les émigrations : la génération précédente exploite la suivante, en somme la version familiale de l’exploitation de l’homme par l’homme. Est également tu l’enrichissement éhonté des agents recruteurs et autres agents d’émigration ou des usuriers locaux qui financent le départ. Ces « agents de voyage » jouent le rôle d’intermédiaires entre les jeunes Basques et leurs futurs employeurs. Ces derniers chargent l’agent de sélectionner les candidats pour qu’ils donnent ensuite satisfaction et honorent leur contrat pendant une durée déterminée d’environ trois ans (4). Ce système pratiqué en Iparralde s’apparente à l’engagisme mis en œuvre dans les colonies européennes au XIXe siècle après l’abolition progressive de la traite et de l’esclavage. En échange de la promesse d’une vie meilleure, le candidat à l’émigration signait un contrat d’engagement dans la colonie d’accueil indiquant les conditions de travail et de salaire. « Les engagés sont juridiquement libres », mais « déracinés, fragilisés, mal considérés, ils sont voués à une existence de servitude qui sous certains aspects les rapproche du statut de l’esclave », note l’historienne Virginie Chaillou-Atrous, autrice d’une thèse récente sur le sujet. Tout cela est largement mis sous le boisseau.

Rien non plus sur le mal du pays, la dépression, la folie qui guettent le berger basque au fin-fond du Nevada après des mois de solitude, la misère affective, les escrocs qui vous plument en piquant le magot patiemment accumulé, la noyade dans l’alcool pour oublier. Qui osera révéler l’envers du décor?

Comme hier furent serinés à nos ancêtres les grands discours sur les « glorieux anciens combattants vainqueurs de Verdun », on ose en 2022 nous ressasser « la formidable épopée de l’émigration ». Une mascarade verbale qui frise l’indécence. L’histoire s’en tiendra-t-elle toujours aux récits grandioses pour Bisounours ?

Silence radio

Actuellement, les économistes parviennent à calculer la perte économique que représente l’émigration pour les pays d’origine. Et à l’inverse, le gain pour les pays d’accueil qui reçoivent des populations n’ayant « rien coûté » durant la période de l’enfance et de l’adolescence correspondant à l’éducation et la formation des futurs émigrés. Disposerons-nous prochainement de ce type de données économiques pour Euskal Herria ?

Tel le péché originel, notre usage de la violence dans la lutte de libération nationale, le « terrorisme », nous est reproché et le sera ad vitam aeternam. Les rebelles qui l’ont mise en œuvre sont sommés par les vainqueurs de s’humilier en demandant pardon. Mais quid de la violence subie par nos ancêtres durant plus d’un siècle ? Silence radio ou presque sur ces violences de masse multiformes, économiques, sociales, culturelles, linguistiques, assénées sur une nation vaincue, privée de toute loi propre, livrée sans défense à la rapacité environnante. Lorsqu’un peuple se vide en quelques décennies et dans de telles proportions de ses habitants —75 % de la population d’Iparralde de 1849 à 1914— cela s’apparente, osons le mot, à une épuration ethnique.

Silence radio de la part de nos adversaires, c’est logique. Mais aussi silence radio des victimes, c’est pire. Les grandes souffrances sont muettes. Le refoulement, l’oubli, les yeux tournés vers l’avenir, sont préférables à la douloureuse remémoration du passé. Nous avons bien connu cela dans nos familles après le deuxième conflit mondial ou la guerre d’Algérie. Pour beaucoup, après ces épreuves, «rien de vrai n’existe dorénavant, le reste ne sera plus que brève vacance, illusion des sens, songe incertain», écrira un écrivain. Quelles sont les traces du cataclysme de l’émigration massive dans l’inconscient et les mentalités des habitants d’Euskal Herri?

Partir à la guerre comme chair à canon, partir en Amérique comme homme de peine, souvent aller simple sans retour. S’arracher de son pays, abandonner ses liens, son être tout entier, aller mourir à l’autre bout du monde, aux Dardanelles ou dans la boue de Craonne, à Reno, à Santa Rosa, à Terre-Neuve… qui décrira vraiment l’étrange destin d’un petit peuple ? D’un « peuple qui s’en va », disait le géographe Elisée Reclus en 1867 (5). Pour combler les silences et les trous, pour dévoiler la face cachée, dire l’indicible et construire un peu de sens, quel écrivain, quel cinéaste, quel homme de théâtre s’emparera de cette histoire qui nous affecte tant ?

(1) Situation identique en Bretagne : rappelons le drame des milliers de jeunes Bretonnes venues des régions rurales, contraintes d’offrir leurs charmes à la bourgeoisie parisienne des « Années folles », dont certains jusqu’à Biarritz nous servent aujourd’hui un récit mythique.

(2) Le présupposé de ces propos est qu’il était inutile d’attendre grand chose d’intéressant du Pays Basque pour l’avenir de nos enfants. On mesure dès lors le renversement idéologique et psychologique que fut le coup de gong d’Enbata en 1960-63 : au contraire, tout était à attendre de notre pays et de son peuple, à condition de le voir différemment et de le construire, à condition de vouloir prendre notre destin en main.

(3) «Enfant, regarde sur ces cartes ce point noir qu’il faut effacer…», dit une chanson scolaire rapportée par Erramun Etchebarne dans ses souvenirs (Erramun harginaren oroitzapenak, Etor, 1988).

(4) La formule fut utilisée après la deuxième guerre mondiale par le patronat français pour faire venir des salariés d’Afrique du Nord dans les grandes entreprises françaises.

(5) https://www.bilketa.eus/decouvrez/textes-choisis/un-peuple-qui-s-en-va-elisee-reclus-1867

Pour aller plus loin :

+ L’histoire de notre émigration reste largement à approfondir. Cependant plusieurs auteurs sérieux ont déjà travaillé ce dossier. Nous recommandons les ouvrages suivants :

– Claude Mehats, Organisation et aspects de l’émigration des Basques de France en Amérique, 1832-1876. Eusko Jaurlaritza, 2005, 318 p.

– Henry de Charnisay, L’émigration basco-béarnaise en Amérique, J&D éditions, 1996, 270 p.

– Pierre Lhande, L’émigration basque, 1910, réédité par Elkar, 1984, 300 p.

– Un article récent de Monika Legarto, Les émigrés basques au XIXe siècle à destination de l’Argentine et de l’Uruguay, revue Partir, Archives et mémoire de l’émigration pyrénéenne, pp. 23-28.

Martin Gusinde : L’esprit des hommes de la Terre de Feu, éd. Xavier Barral, 2005, 230 photos, 300 p.

+ Les photos de cet article proviennent pour la plupart d’une exposition réalisée par le Gouvernement autonome basque, on peut la voir en ce moment devant la mairie de Donibane Garazi.

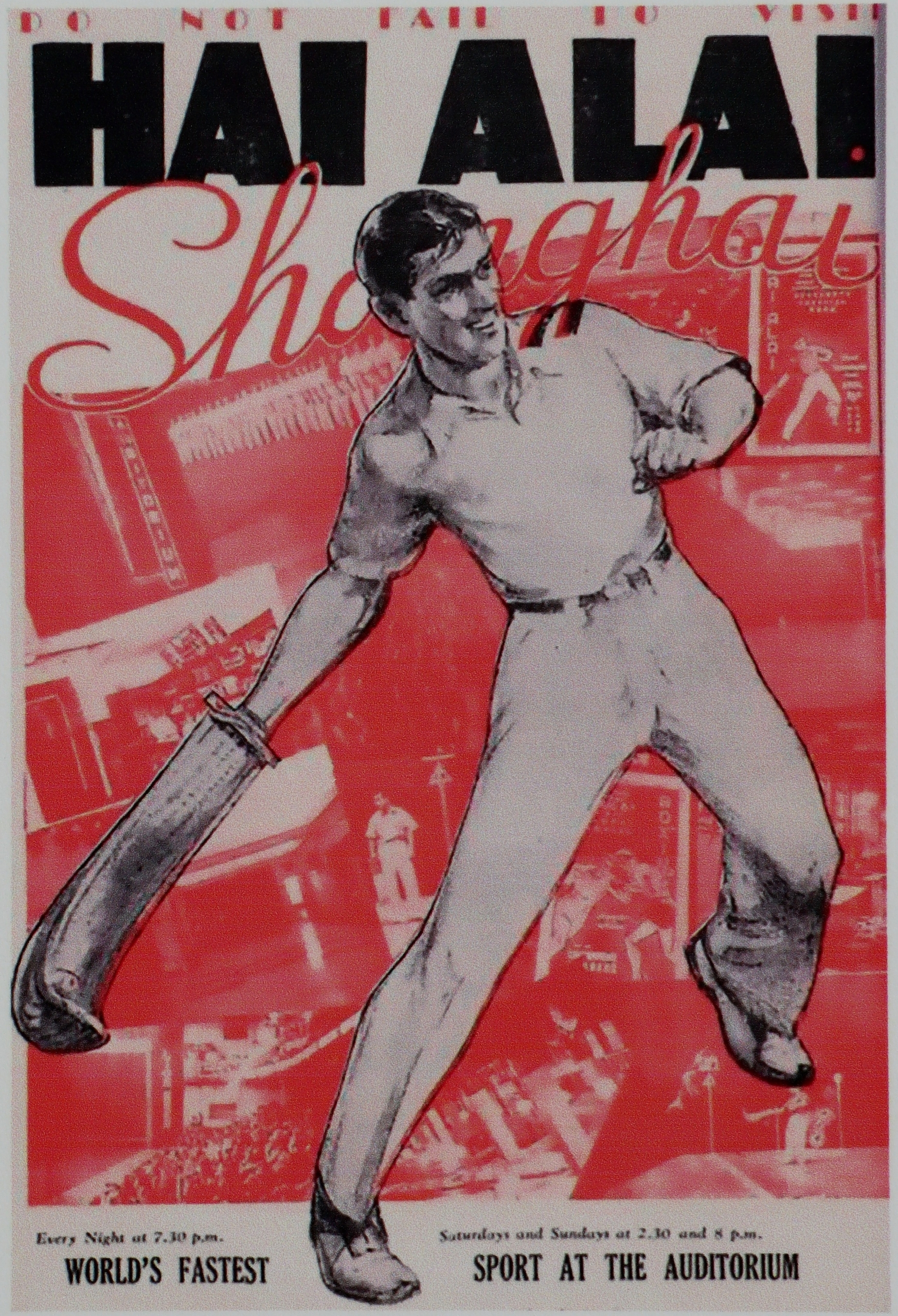

Magnifique article, Ellande! Une chose m’a un peu chifoné; celle concernant Valentin Aguirre, « agent d’émigration ». Ceux qui l’ont très bien connu m’ont toujours parlé de lui comme quelqu’un de totalement désintéressé. Très bien installé, propriétaire du restaurant Jai Alai à New-york où allaient tous les Basques, il ne cherchait qu’à aider ses compatriotes, m’ont-ils assuré. As-tu trouvé autre chose?