Izena duenak izana du, ce qui se nomme existe. Elles assurent la logistique en base arrière ou sont en tête de proue, s’occupent des enfants ou d’une entreprise, suivent le collectif ou s’en émancipent, et parfois tout à la fois. Enbata souhaite, par une série de portraits, contribuer à rendre visible le rôle des femmes dans le mouvement abertzale. Chacune aborde son parcours personnel, entremêlé avec le combat collectif, sa vision de l’abertzalisme, la place des femmes dans le militantisme : chaque portrait est un point de vue, aussi subjectif qu’universel.

Cet épisode de la série « militantes » est illustré par Sabina Hourcade.

Euskara, économie, agriculture paysanne, EHBai, Bake Bidea, Batera, migrants : il n’y a pas beaucoup de domaines du militantisme abertzale auxquels Juliette Bergouignan n’a pas apporté sa contribution. Rien d’étonnant : pour celle qui préfère l’ombre à la lumière et dont les rêves se confondent avec ceux du Pays Basque, tout est lié.

Pionnière

Depuis toujours, Juliette a le goût d’ailleurs. Enfant, sa mère s’inquiète de la voir fourrée dès qu’elle peut avec les migrants espagnols de Valence qui logeaient dans l’ancienne prison de Saint-Palais. Avec sa force calme, Juliette dessine très tôt sa voie. Comme beaucoup de sa génération (elle est née en 1952), elle doit laisser son euskara à la porte de l’école. Qu’importe, le sentiment d’être Basque, lui, ne la quittera jamais et son premier combat sera celui d’une réappropriation. À 17 ans, elle est pensionnaire au lycée catholique Largenté à Bayonne et découvre le mouvement Amaia qui travaille à la diffusion de l’histoire et de la culture basques. On est en 1969. Neil Armstrong marche sur la Lune, des centaines de milliers de jeunes confluent au concert mythique de Woodstock et Juliette, elle, vibre pour les grands kantaldi et leur « troisième mi-temps » : se retrouver dans les bars pour chanter et parler d’abertzalisme dans l’ambiance émancipatrice de la création de la première ikastola. C’est avec Amaia que Juliette retrouve l’euskara et commence sa prise de conscience. Sans se départir de son sens de l’indépendance : se sacrifier pour passer son été à faire les sandwichs des hommes qui vont répertorier les stèles discoïdales, très peu pour elle.

Pour favoriser les liens avec Hegoalde, Amaia organise aussi des excursions en montagne jusqu’à Pampelune. Juliette marche vite, Michel aussi. Il deviendra son mari. Avec l’assurance tranquille qui semble la caractériser, celle qui se destinait à développer l’entreprise familiale de charcuterie-traiteur à Donapaleu et dont les parents n’étaient pas abertzale, bifurque. « Mais comment as-tu pu devenir ce que tu es devenue ? » lui demande un ami côtoyé enfant à Saint-Palais. Elle lui rétorque : « Et toi, comment as-tu pu rester ce que tu es resté ? » Et de noter, non sans une certaine malice, que ce même ami a désormais des petits-enfants aux prénoms basques scolarisés à l’ikastola. Signe que les temps ont changé, et que les combats partagés par Juliette ont porté.

Qu’importe si le banquier rit

Dans le parcours de Juliette, les rêves ont de la place. Après un passage à Baigorri, installation à Makea. Juliette est engagée dans le développement des ikastola. À l’époque, il faut se débrouiller pour trouver de quoi payer les salaires et les locaux. Chaque ouverture d’école est un tour de force, les moyens sont parfois spartiates. Mais les effectifs grossissent : pour le collège qu’il devient urgent d’ouvrir, les parents d’ikastola trouvent un hectare et demi de terrain avec maison à Kanbo, que la propriétaire accepte de leur vendre l’équivalent de 400 000 €. Nous sommes en 1983, Juliette est revenue convaincue de sa journée à Nafarroa Oinez. Les militants font un pari fou pour le contexte d’alors : financer l’achat en organisant un festival. Ainsi naît Herri Urrats, en 1984. « Dans ce pays, nous avons des rêves et on s’y accroche. Quand les parents ont dit au banquier que nous allions rembourser l’emprunt avec une fête, il a ri. Avec quelques familles, nous nous sommes portés caution : si ça ne marchait pas, c’est nous qui allions payer. Ça a marché.«

Mettre de l’huile dans les rouages

Juliette n’a jamais voulu prendre de présidence. Une question de temps, d’abord : il faut bien s’occuper des enfants ; elle en a trois, milite et travaille. Une question de caractère, aussi. « Mon militantisme, c’est de mettre de l’huile dans les rouages ». Rien d’étonnant à ce qu’elle choisisse donc de s’impliquer dans la plateforme Batera qui obtient des avancées en faisant converger les forces autour de quatre objectifs identifiés collectivement : l’euskara, la chambre d’agriculture alternative, la reconnaissance institutionnelle et l’université de plein exercice.

« Dans ce pays, nous avons des rêves et on s’y accroche.

Quand les parents ont dit au banquier que nous allions rembourser l’emprunt avec une fête, il a ri.

Avec quelques familles, nous nous sommes portés caution : si ça ne marchait pas, c’est nous qui allions payer.

Ça a marché. »

Dans la même logique, elle rejoint l’association d’animation économique Hemen, qui « ne fait jamais tout seul, mais toujours avec » et le Conseil de développement, où elle siège pendant 20 ans au Conseil de direction. Entre des acteurs de sensibilités différentes, s’y développent des liens de confiance et se dessine une vision globale du Pays Basque.

« Dans ce pays, on a construit une habitude de travailler ensemble, avec des gens de droite, de gauche, avec qui on a bâti une confiance réciproque. Ça ne nous fait pas dévier de qui on est ni de nos rêves, mais réussir à fédérer nous a permis d’avancer ».

L’université de plein exercice

Parfois, toutes les forces ne suffisent pas. Des quatre revendications de Batera, l’université de plein exercice est celle dont Juliette déplore les faibles avancées. Elle a commencé à enseigner l’éco-gestion en 1974, rejoint l’IUT de Bayonne en 1992 et, très vite, sa « bande de Basques persuadés que ce territoire a besoin de ses jeunes« . Ceux-ci s’emploient, dans une université mandarine et jacobine pilotée par Pau, à défendre des filières au Pays Basque qui ne s’arrêtent pas au premier cycle et qui intègrent les spécificités du territoire. Des progrès ont été obtenus avec la création de filières complètes sur la science de la mer, le droit européen ou l’informatique. Mais sans intégrer les spécificités du territoire : Juliette, par exemple, milite pour une filière sur l’agriculture paysanne et durable qui s’appuierait sur le savoir-faire local (faire du lien, encore). Après une tentative avortée avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), une équipe composée d’EHLG, BLE, Hemen et des chercheurs indépendants viennent de rouvrir une formation sur les nouvelles pratiques agricoles. Pugnacité. « Il ne faut jamais oublier, quand on est militant, qu’on peut revenir à la case départ. Il faut toujours se battre, rien n’est jamais gagné.«

Pays Basque pluriel

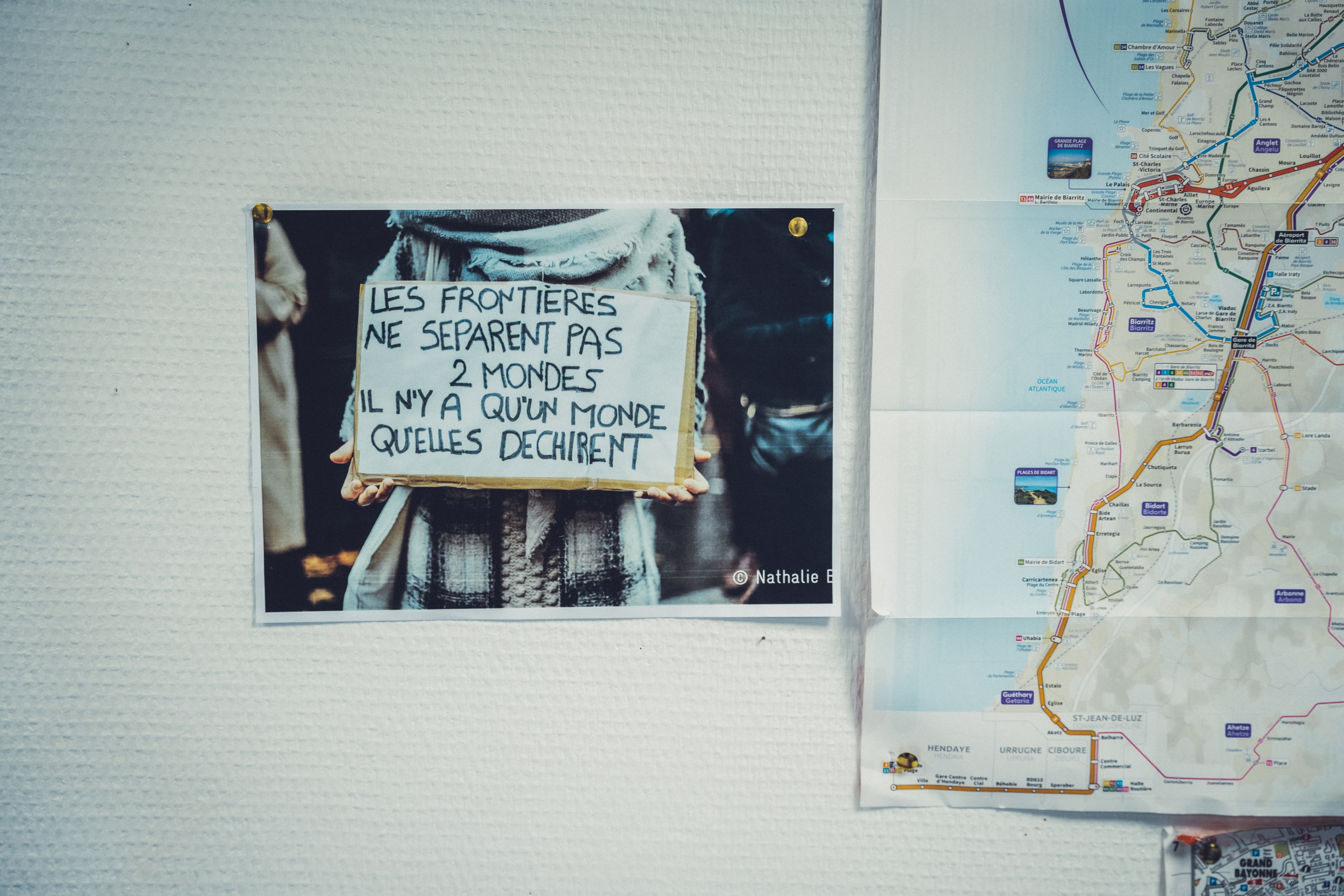

À l’IUT, Juliette est référente des étudiants étrangers. La veille de Noël, alors qu’elle aide un étudiant originaire du Cameroun à obtenir in extremis ses papiers pour pouvoir fêter Noël en famille, elle a le déclic. « Je me suis rendu compte que c’était trop dur pour les migrants, ils n’ont pas les codes. » Alors à présent, toutes les semaines, elle tient une permanence à la Cimade. Le lien, toujours : elle fait jouer son réseau pour débloquer des situations, trouver des dépannages pour l’hébergement. Elle a accompagné des centaines de personnes. « quelles que soient la couleur de la peau, l’origine ou la religion, ce que j’aimerais c’est qu’un jour, ils se sentent basques. Je suis pour un Pays Basque pluriel. »

Agir, aider celles et ceux qui en ont besoin, c’est sa façon à elle de s’opposer à une politique migratoire injuste, qui distingue le « bon migrant », celui qui est éligible à l’asile, des autres, alors que les motifs politiques, économiques, culturels, climatiques sont bien souvent entremêlés dans les décisions d’exil.

Egin

Crise écologique et climatique, prise du pouvoir par des gouvernements autoritaires dans plusieurs endroits du globe, augmentation des inégalités, menaces pour les droits des femmes, des migrants, des minorités. Juliette dresse un constat peu reluisant de l’état du monde, mais reste optimiste. « Il n’y a qu’une chose pour résister : faire. Nous le prouvons collectivement au Pays Basque. Il n’y a pas de cours du soir en euskara ? Nous les faisons. Il n’y a pas d’école immersive ? Nous la faisons. Il n’y a pas de radio euskaldun ? Nous la faisons.«

Elle s’intéresse au nouveau Batera qui se dessine et espère qu’il intègrera des nouveaux secteurs comme le logement, l’environnement, le féminisme, « un combat fondamental, encore plus aujourd’hui où on va vers un retour de la répression envers les femmes avec la montée des intégrismes religieux, où les gens votent en masse pour des sociétés patriarcales comme aux Etats-Unis, où on voit la vision de la femme et du couple donnée sur les réseaux sociaux…«

Engagée depuis toujours dans les partis abertzale de gauche, elle salue la force fédératrice d’EHBai, qui a mis fin à des divisions fratricides, a su se rajeunir, se féminiser et être capable de peser auprès des partis de gauche hexagonaux du Nouveau front populaire au moment des élections législatives et d’envoyer pour la première fois un député basque à Paris.

Et a-t-elle atteint ses rêves ? « Quand on voit la progression des ikastola et de l’enseignement immersif, la mise en place de l’Agglo qui est la première reconnaissance institutionnelle du Pays Basque, les avancées de Bake Bidea, EHLG, on se dit qu’on en a accompli certains. Ce qui est très beau, c’est de voir que les jeunes prennent le relai sur des projets fédérateurs : Enargia, I-Ener, Bizi, Alda, etc. On n’est qu’au début de la création d’un Euskal Herri euskaldun et autonome, vivant dans une paix véritable issue d’une justice transitionnelle.«